適応行動とは?

・Vineland-Ⅱ(ヴァインランド・ツー)適応行動尺度を使う前に・・・

・Vineland2で測定可能な「適応行動」の構成概念は「個人的、社会的充足に必要とされる日常的な活動における自立的行動(Sparrow,2016)」と定義されます。

・知的能力(知能指数)が生まれつき備わっている個人のスキルや能力とすれば、適応行動は日々の生活の中で必要なときに遂行される個人の自立的な行動のことを指します。

・適応行動は「知能」とは違って、時間の経過とともに獲得されるスキルです。

知的障害との関係

・現在においては、知的発達症(知的能力障害、知的障害)の診断で、適応行動のアセスメントが必要なことは周知の事実ですが、昔はIQ(知能指数)のみで診断をしていた時代がありました。

・知的発達症が、「精神薄弱」や「精神遅滞」と呼ばれていた時代に、初めて標準化された適応行動の評価ツールが「Vineland Social Maturity Scale:Vineland SMS」になります。

・このVineland SMSは、現在日本で使用されている「Vineland-Ⅱ適応行動尺度」(以下,Vineland-Ⅱ)の大本の評価となります。

DSMとの関係

・精神領域、発達領域の診断基準といえば、アメリカの精神医学会が定めたDSM(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders;精神障害の診断と統計マニュアル)があります。

Vineland-Ⅱ適応行動尺度とは?

・Vineland Adaptive Behavior Scales(Sparrow et al., 1984)の改訂版(2ndエディション)で、正式な名称としては「Vineland Adaptive Behavior Scales Second Edition」となります。

・日本では「日本版Vineland-Ⅱ適応行動尺度」と呼ばれ、2014年に発行されました。

・Vineland-Ⅱは、対象児の適応行動の発達水準を幅広くとらえることができる評価です。

・もちろん評価としてだけではなく、対象児の支援計画作成や治療効果の評価などに役立てることもできます。

・標準得点で相対的な評価を行うことで、対象児の「強み(S)と弱み(W)」などを見つけることができます。

適応行動の4つの領域と11つの下位領域

・適応行動総合点:①コミュニケーション領域、②日常生活スキル領域、③社会性領域、④運動スキル領域についての総合評価

①コミュニケーション領域(受容言語、表出言語、読み書き)

②日常生活スキル領域(身辺自立、家事、地域生活)

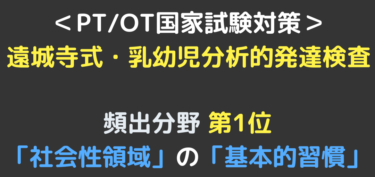

③社会性領域(対人関係、遊びと余暇、コーピングスキル)

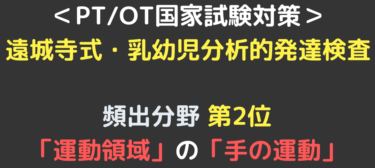

④運動スキル領域(粗大運動、微細運動)

*④運動スキル領域は、0~6歳、50~92歳で評定可能です。

*つまり、7~49歳では実施しても同年齢と比較できませんが、発達障害やその疑いがある場合は重要な臨床的情報となり得ます。

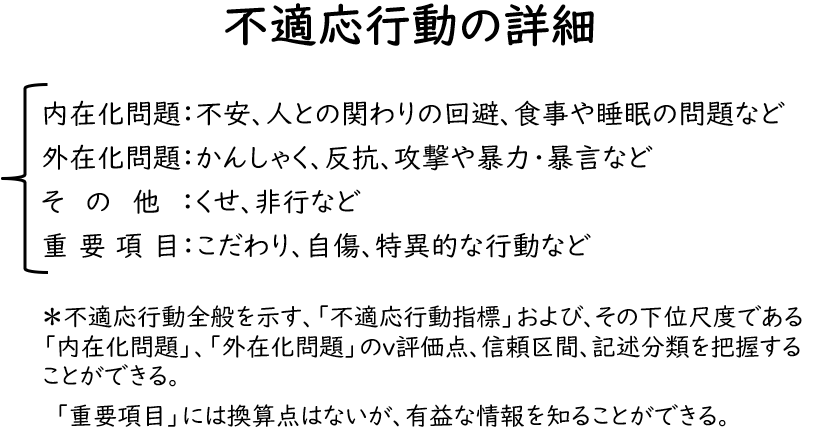

不適応行動領域

・不適応行動領域(不適応行動指標:外在化問題、内在化問題、その他)

➡問題行動について、質および量をみることができます。

Vineland-Ⅱの特徴

・IQを測定するWISC等の知能検査のように、「平均100で標準偏差15」で算出されます(下位領域を除く)

・WISC等の「FSIQ」と同様に、Vineland-Ⅱでも「適応行動総合点」という全体の得点を算出でき、前述の4つの領域(コミュニケーション領域、日常生活スキル領域、社会性領域、運動スキル領域)においても同様に100を平均とした標準得点を算出できます。

・それぞれの標準得点には、パーセンタイル順位、適応水準(高いや低いなど)、スタナインの統計値が備わっています。

・4つの適応行動領域は、それぞれ構成する2~3の下位領域(全部で11の下位領域)があり、下位領域の得点は「v評価点」(平均15、標準偏差3の標準得点)と呼ばれるスコアが算出されます

つまり、下位領域はこのv評価点をみれば、ウィークポイントが読み取れます。

・これらの適応行動領域や下位領域のスコアは、検査用紙に打点を打ち、プロフィールを描くことができます

<得点結果のまとめ>

適応行動総合点(100±15)

各領域の標準得点(100±15)

下位領域 v-評価点(15±3)

不適応行動(15±3)

適用年齢と所要時間

・年齢:0歳0ヵ月~92歳11ヵ月

・時間:20分~60分

(フォームを採点し、換算・解釈を完了するまでに別途~30分程度)

・2021年10月に「Vineland-II 換算アシスタント Ver.1.0」が発売されました。

検査者の資格

・使用者「レベルB」

・大学院課程水準の心理学またはソーシャルワークに関する専門知識を有し、検査の実施と解釈について経験を積んでいることが求められます。

レベルA

保健医療・福祉・教育等の専門機関において、心理検査の実施に携わる業務に従事する方。

レベルB

レベルAの基準を満たし、かつ大学院修士課程で心理検査に関する実践実習を履修した方、または心理検査の実施方法や倫理的利用について同等の教育・研修を受けている方。

レベルC

レベルBの基準を満たし、かつ心理学、教育学または関連する分野の博士号、心理検査に係る資格(公認心理師、臨床心理士、学校心理士、臨床発達心理士、特別支援教育士)、医療関連国家資格(医師、言語聴覚士等)のいずれかを有する方、あるいは国家公務員心理職(家庭裁判所調査官等)、地方公務員心理職(児童心理司等)の職で心理検査の実施に携わる方。

- 1

- 2